市建局10 月推出中上環「城蹤遊」 供市民遊客免費參加

我在上一篇網誌提到,香港是一個擁有多元文化、豐富色彩的城市;然而,部分舊區特色會隨著時間過去、城市發展和環境轉變而被掩蓋或漸漸褪色。有見及此,市建局在推動市區更新的過程中,除了致力改善市民的居住環境及質素,亦透過不同手法為舊區注入活力,加強地區持分者之間的連結及加深地區獨有的個性和色彩,讓其可持續發展之餘,亦能進一步促進地區經濟以至支援旅遊業發展。

在眾多舊區之中,中上環是香港開埠初期最早開發的地區,不乏具歷史的建築物。市建局先後在區內開展多個重建和保育活化項目,包括中環卑利街/嘉咸街發展項目(嘉咸街項目)、中環中心「H6 CONET」、士丹頓街/城皇街保育和活化項目(士丹頓街項目)、三級歷史建築中環街市活化項目,以及活化表彰辛亥革命歷史的百子里公園等;過程中,市建局更一併提升項目周邊的街道環境,如活化及美化嘉咸市集的小販攤檔、毗鄰中環中心的樓宇外牆等,逐步從「保育硬件」邁向以「活化再用」為方向的模式,進一步將舊區蘊藏著的豐富歷史文化和地方特色,以不同形式呈現和提升,以促進城市功能的多元化。

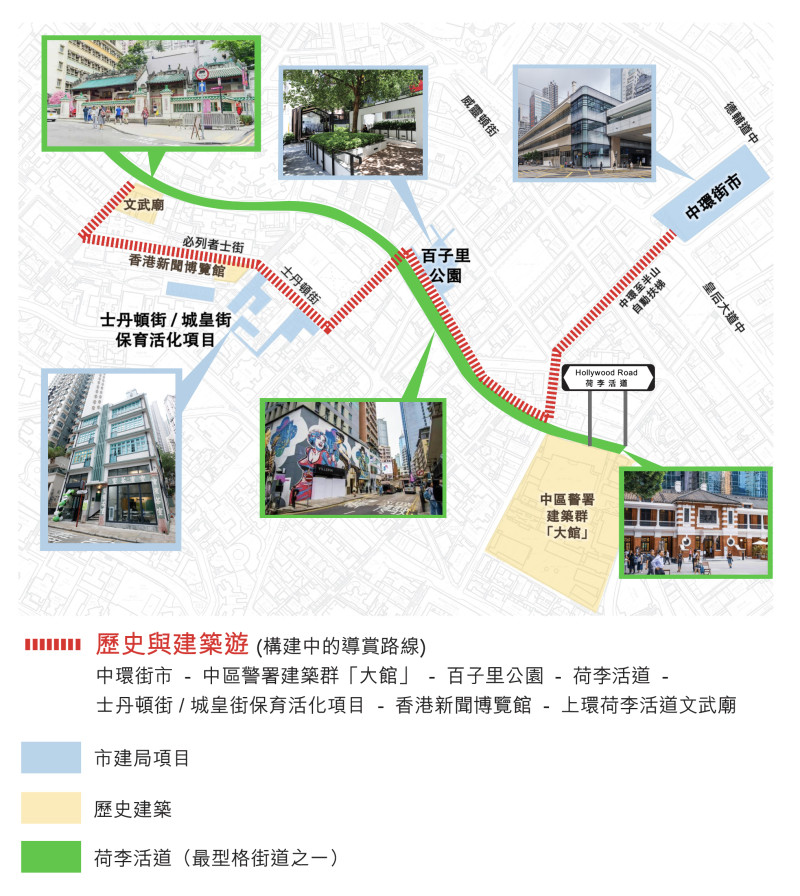

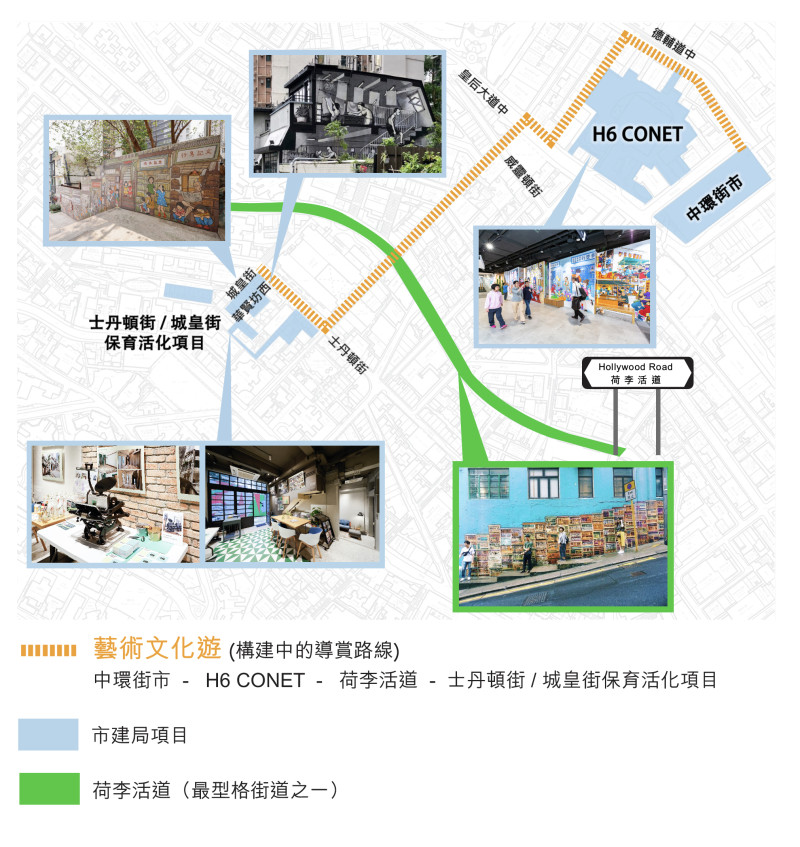

為實踐此目標,我曾在網誌透露,團隊正籌辦「藝術城蹤遊」(City Walk) 活動,連結市建局在中上環不同的市區更新項目,以至區內其他歷史建築,讓遊人透過參與導賞活動,深入社區欣賞區內的藝術創作及文化特色,從而對這區有更好的了解和認識。團隊在過去一個多星期深化導賞活動的細節時,考慮到除了藝術文化外,導賞路線途經的不同市區更新項目,亦擁有豐富的歷史故事、建築特色及民生風俗,故此,共設計了三條主題導賞路線供市民及遊客免費參加,包括(一)歷史與建築、(二)飲食與社區風貌,以及(三)藝術文化,讓參加者能夠按興趣,以深度遊的方式探索中上環這個中西、新舊交融、充滿魅力的地區。

「城蹤遊」三條導賞路線亦是圍繞荷李活道這條集歷史建築、藝廊、街頭壁畫和美食景點於一身、被國際知名旅遊雜誌評為今年全球第二「最型格街道」而設計。我們希望借助「城蹤遊」,將周邊的特色街道串連起來,逐步提升整個地區成為「型格社區」,進一步加強地區特色及活力。

現時香港旅遊發展局及一些旅遊雜誌亦有推介類似的中上環參觀路線予遊客參考,讓他們自行體驗和發掘;坊間亦有旅行社提供收費的半日或一日的本地遊,由導遊帶領參加者走訪中上環景點。市建局「城蹤遊」不同之處,在於我們邀請了社區不同的持分者參與分享和交流,讓市民及遊客可透過「第一身」的口述歷史,了解中上環的演變和民生故事。

「城蹤遊」的籌備工作正進行得如火如荼,我們即將展開導賞員的招募和培訓工作。中上環首個「城蹤遊」預計可於今年10月推出,並舉辦約40個導賞團供超過500名市民及遊客參加。

連結中上環市區更新項目 設三條主題導賞路線

中上環經過百多年的演變,成為一個揉合新舊、中西文化特色的獨特社區,是遊客訪港必到的地方。故此,市建局「城蹤遊」活動以中上環作為試點,為市民及遊客提供導賞服務,透過貫連市建局在中上環一帶的市區更新項目及附近的特色建築、街道及商店,讓公眾深入了解中上環的歷史文化、街道特色、地區的人文風景,以及新舊融合後充滿活力的地區面貌。

中上環「城蹤遊」會以位於中環核心地帶的中環街市為起點,途經荷李活道,並因應中上環的獨特性,設有三條主題路線﹕

(一)歷史與建築遊

這條導賞路線會透過參觀區內一些具歷史意義的建築,讓參加者了解昔日香港居民的生活及文化。首個景點是擁有超過80年歷史的三級歷史建築中環街市。導賞員會詳細講解市建局的保育活化工作,以及介紹建築特色與街市功能的關係,例如六組不同類型的街市攤檔如何配合貨物品種的銷售而設計,又或因應街市需要良好通風而採用中庭的設計以加強鮮風流動等。

參觀中環街市後,導賞員會帶領參加者沿著連接中環街市二樓的半山扶手電梯繼續參觀其他歷史建築,包括位於荷李活道的兩項法定古蹟、前身為中區警署建築群的「大館」及文武廟;還有同為三級歷史建築的PMQ 元創方和前身為必列啫士街街市的香港新聞博覽館,以及由市建局進行活化的士丹頓街項目。

這條主題路線其中一個重點行程,是參觀去年完成活化保育工作的士丹頓街項目。項目內的「共居」空間剛在上月正式開幕,雖然大部分「共居」單位因已出租而未能開放予遊人參觀,但我們特意在士丹頓街88號這幢屬二級歷史建築的唐樓,保留了一個單位作「唐樓體驗館」。體驗館內除了展出一些生活舊物,更保留了唐樓的一些建築特色,包括傳統「上海批盪」、紅磚牆身和花紋地磚等,讓公眾近距離欣賞。參加者走進體驗館,將可感受到50年代居民的生活日常。

此外,參加者亦有機會到訪市建局在士丹頓街項目內,透過社區營造概念設置的「社區客廳」,與街坊交談,分享生活點滴。

街坊鄰里口述傳統祭祀活動

為了加深參加者對項目附近一帶歷史的認識,團隊更邀得在區內籌辦地區盂蘭勝會數十載的「細哥」—「中區卅間街坊盂蘭會」理事長黃勤愛先生,講述他在士丹頓街一帶(即「卅間」)成長的故事及目睹的變遷,又會介紹地區盂蘭勝會的特色。據我所知,不同地區及組織舉行的盂蘭勝會都不盡相同,相信參加者可以從細哥口中了解到有關這傳統活動更多的資訊,甚至有機會體驗供祭祀用途的傳統紮作工藝。

「卅間」盂蘭勝會至今已有百年歷史,區內居民每年農曆七月都會合力籌辦這個傳統祭祀活動。(圖片由中區卅間街坊盂蘭會提供)

「卅間」盂蘭勝會至今已有百年歷史,區內居民每年農曆七月都會合力籌辦這個傳統祭祀活動。(圖片由中區卅間街坊盂蘭會提供)

(二)飲食與社區風貌遊

要了解一個地區的歷史及民生,最「貼地」的方法就是走進街市逛一圈或品嚐地道美食。「城蹤遊」第二條路線將以飲食和社區風貌為主題,同樣在中環街市起步,參觀有百年歷史的嘉咸街市集,及區內一些「老字號」,包括從前「頭暈身㷫」便會幫襯買碗感冒止咳茶的「春回堂藥行」、至今仍堅持用傳統人手絞蔗取汁製作竹蔗水和蔗汁糕的「公利真料竹蔗水」,以及毗鄰嘉咸市集、以港式「絲襪奶茶」聞名中外的「蘭芳園」等,參加者甚至可邊吃邊逛,體驗地道港人「行街買嘢」的生活。

此主題導賞路線其中一位講解嘉賓,是現時在市建局嘉咸街項目內售賣新鮮豬肉的材哥。他家中三代均經營鮮肉生意,自小在中上環一帶的街市打滾,對本地街市非常熟悉,亦見證街市的變遷。

材哥將會以第一身的角度與參加者分享他日常見聞、街市行情,以至港人「行街買餸」的習慣,如「講價」文化、「打風」時搶購食材的現象,以至在大時大節豪爽「買餸」這些社區民生風貌。材哥更會分享各式家常小菜和煲湯方法,導賞團參加者可以從中「偷師」,炮製港式小菜。

材哥家族三代都在中環售賣新鮮豬肉,見證區內的演變。

材哥家族三代都在中環售賣新鮮豬肉,見證區內的演變。

(三)藝術文化遊

市建局在推展市區更新工作的過程中,將藝術文化融入市區更新項目,以藝術為舊區注入色彩及生命力。因此,「城蹤遊」的其中一條主題路線將以藝術文化為主題,引領參加者欣賞中上環多個壁畫「打卡」點,包括市建局與本地及海外藝術家合作策劃、以地區歷史及特色為題的十多幅壁畫作品。通過欣賞這些藝術作品,參加者可加深對中上環的認識,以及它多年來的演變。

中環中心「H6 CONET」社區空間內、外的八幅壁畫,將昔日小區機利文街的大排檔、永安街的花布檔、同文街的化工原料攤檔等街景和民生景象,以鮮艷的色彩重現眼前。

中環中心「H6 CONET」社區空間內、外的八幅壁畫,將昔日小區機利文街的大排檔、永安街的花布檔、同文街的化工原料攤檔等街景和民生景象,以鮮艷的色彩重現眼前。

為呈現上環作為上世紀印刷業集中地的歷史,市建局團隊在士丹頓街保育活化項目,委聘藝術家採用印刷業常用的「青、洋紅、黃及黑色」標準四色,繪畫以印刷為題的巨型壁畫。藝術文化遊導賞團的參加者來到士丹頓街項目,可欣賞到藝術家如何將一名女士使用印刷機的景象,栩栩如生地在壁畫中呈現。團隊更將壁畫與科技結合,參加者只需在手機下載指定應用程式,並掃描壁畫,在擴增實境協助下,印刷機便會活現在公眾眼前。與此同時,參加者更可在士丹頓街項目內的「社區客廳」,體驗已列為香港非物質文化遺產的活字印刷技藝。

中和里大廈外牆壁畫以印刷為主題,將昔日印刷業的歷史和特色以藝術呈現。

中和里大廈外牆壁畫以印刷為主題,將昔日印刷業的歷史和特色以藝術呈現。

招募與中上環息息相關人士任導賞員

有別於坊間的地區遊,「城蹤遊」著重「由心出發、分享故事」。因此,除了邀請市建局項目內的居民或商販這些「街坊街里」,分享經歷和見聞,以及中上環今昔和城市演變外,我們亦希望招募一些與中上環有「淵源」的導賞員,貫徹活動以「第一身」經歷和感受為特色的初衷。

去年,我們與救世軍合作在中環街市舉辦了一個導賞員計劃,成功招募並培育出30多名55歲或以上人士成為文創導賞員,並在中環街市舉行超過25個導賞團,讓300多名參加者對中環街市的歷史、建築特色,以至昔日街市檔販和市民生活面貌等有深入的認識。

去年中環街市導賞團的導賞員,部分自小在中上環成長、經常到街市買餸或遊玩,這些經歷都有助豐富導賞團的內容,令參加者更易投入、印象更深刻。為此,我們為「城蹤遊」三條擬定的主題導賞路線招募導賞員時,將集中邀請在中上環出生及成長、又或曾在該區工作的年長人士擔當導賞員,鼓勵他們將自己的回憶及生活小故事融入導賞內容,令導賞更生動豐富。

我們將為導賞員提供一系列培訓,並與他們合力制定最終導賞路線,及將其個人故事融入導賞內容;預計最快可於10月推出首個市建局「城蹤遊」供市民及遊客參加。

共同構建中上環歷史及人文藝術地圖

我期望市民和遊客能透過市建局「城蹤遊」為中上環構建一張獨特的「中上環歷史及人文藝術地圖」,向市民及遊客推廣中上環地區百年的中西文化精萃及歷史演變,展現香港的城市活力,令他們對香港獨有的中西歷史文化及人文面貌有深入認識。

市建局「城蹤遊」由多個打卡「點」組成三條不同導賞路「線」,而這些路線只是構建「中上環歷史及人文藝術地圖」的一部分;推而廣之,可以透過例如街道美化、地區營造等不同手法的工作,由「線」及至一個片區的「面」來加強地區的特色和活力。以鄰近中上環「城蹤遊」路線、荷李活道南面的「蘇豪」這個片區為例,我認為還蘊藏不少活化更新的潛力,從改善街道環境衞生、道路及行人暢達性;外國美食、藝術氣色與香港地道文化的融合等不同方面,均是可進一步提升這片區特獨個性的方向,將荷李活道從「最型格街道」昇華擴大至「最型格社區」。

市建局資源有限,我們在中上環區推出「城蹤遊」導賞遊,期望能達拋磚引玉之效,促進政、商、民三方協力,從政策推動、部門配合、食肆商戶和地區居民的協調和參與,才能將地區的個性和動人之處展現,加深市民和旅客對香港的認識,將香港的品牌和故事傳得更廣、更遠。對於市建局來說,展望未來,我們會總結「城蹤遊」在中上環一帶試行的經驗,用作探討在其他具地區特色的社區,如九龍城「龍城」區,以及太子花墟一帶,推出「城蹤遊」的可能性,期望參與的市民和遊客,均能一同發掘香港獨特的魅力。